|

Кашинцев А.Ю.

«Город Вологда на

реке на Вологде, да на речке на Золотухе...»

(археологические исследования берегов реки Золотуха)

История города

Вологды неразрывно связана с рекой Золотухой (рис. 1). И хотя название

ее столь привычно вологжанам, даже за ним кроется загадка. Одно то, что

у одной реки два имени (в верховьи – Содема, а в нижнем течении, скрытом

городскими застройками, – Золотуха), уже довольно необычно. Не менее

таинственно и происхождение самой реки: является она творением природы

или обязана своим возникновением человеку.

Первые

сохранившиеся известия о реке Золотухе (Содеме) относятся ко времени

Ивана IV Грозного.

«Город Вологда на

реке на Вологде да на речке на Золотухе почат делати каменнои блаженные

памяти при великом государе царе и великом князе Иоанне Васильевиче всеа

Русии» (из «Переписи города Вологды 1685 г»)[1].

Известно, что в 1565 году Иван Васильевич начинает раздел государства на

земли земские (дворянские) и опричные – его личные владения. Эти события

вошли в историю России как опричная реформа. Столицей опричных земель,

по замыслу Грозного, должна была стать Вологда. Для обустройства новой

царской резиденции было решено строить в Вологде каменную крепость.

Однако в разгар строительства планы царя изменились. Кремль (точнее та

часть крепостной стены, которую успели построить до отъезда царя) со

временем был разрушен, а материал – по-видимому, белый камень – был

растащен горожанами на свои нужды. К середине XVII в. по берегам

Золотухи возникают дворы лавочников и кузницы. В XIX в. нижнее течение

реки было уже плотно застроено, в устье по левому берегу располагались

Рыбные ряды, а выше, между Винтеровским и Мяснорядским мостами, – Мясные,

от которых и получил свое название мост, с которого берет свое начало

современная улица Козленская.

Существовала

ли река Золотуха (Содема) до приезда Ивана Васильевича в Вологду или

появилась по его приказу? Письменные источники, позволяющие дать ответ

на данный вопрос, немногочисленны и относятся исследователями к разряду

преданий, внесенных позднее в летопись. Одним из таких источников

является Летописец Ивана Слободского, певчего вологодского архиерейского

дома, составленный в 1716 году, где приводятся сведения о том, что «Лета

7073 (1565 г.) Великий Государь Царь и Великий князь Иван Васильевич, в

бытность свою на Вологде, повелел рвы копать и сваи уготовлять и место

очистить, где быть градским станам каменнаго здания».

Основанная на данном сообщении версия о том, что Золотуха – это вовсе и

не река, а часть фортификационных сооружений вокруг строящейся крепости

(крепостной ров), прочно закрепилась в литературе по истории города.

Однако некоторые

исследователи склоняются к другой версии: река Золотуха (Содема)

существовала и до Грозного, а «копанье рвов», о которых упоминает

летопись, есть не что иное, как работы по спрямлению русла реки,

естественное устье которой первоначально было ниже по течению Вологды.

Если мы обратимся к плану города Вологды 1784 г (рис. 2), то увидим, что

участок реки от Винтеровского моста до впадения ее в р. Вологду, в

отличие от верхнего течения, довольно прямой и действительно может

являться крепостным рвом, составными частями котрого были речки Шограш и

Копанка, вокруг крепостных сооружений. Судя по плану, именно по левому

берегу Золотухи проходила основная часть «деланных каменно» стен Кремля

Ивана Грозного, а в устье реки и в районе Винтеровского моста

располагались угловые башни крепости. Существовала

ли река Золотуха (Содема) до приезда Ивана Васильевича в Вологду или

появилась по его приказу? Письменные источники, позволяющие дать ответ

на данный вопрос, немногочисленны и относятся исследователями к разряду

преданий, внесенных позднее в летопись. Одним из таких источников

является Летописец Ивана Слободского, певчего вологодского архиерейского

дома, составленный в 1716 году, где приводятся сведения о том, что «Лета

7073 (1565 г.) Великий Государь Царь и Великий князь Иван Васильевич, в

бытность свою на Вологде, повелел рвы копать и сваи уготовлять и место

очистить, где быть градским станам каменнаго здания».

Основанная на данном сообщении версия о том, что Золотуха – это вовсе и

не река, а часть фортификационных сооружений вокруг строящейся крепости

(крепостной ров), прочно закрепилась в литературе по истории города.

Однако некоторые

исследователи склоняются к другой версии: река Золотуха (Содема)

существовала и до Грозного, а «копанье рвов», о которых упоминает

летопись, есть не что иное, как работы по спрямлению русла реки,

естественное устье которой первоначально было ниже по течению Вологды.

Если мы обратимся к плану города Вологды 1784 г (рис. 2), то увидим, что

участок реки от Винтеровского моста до впадения ее в р. Вологду, в

отличие от верхнего течения, довольно прямой и действительно может

являться крепостным рвом, составными частями котрого были речки Шограш и

Копанка, вокруг крепостных сооружений. Судя по плану, именно по левому

берегу Золотухи проходила основная часть «деланных каменно» стен Кремля

Ивана Грозного, а в устье реки и в районе Винтеровского моста

располагались угловые башни крепости.

По

вопросу о происхождении названия Золотуха, существует несколько версий.

По одной из них, название связано с пленными татарами (золотоордынцами),

якобы участвовавшими в строительстве крепостных укреплений. По другой,

название связано с высокой затратностью строительных работ.

Существует и «народная» версия, что в реке некогда мыли (т.е. добывали)

золото. Следует признать, что установление этимологии названия,

вероятно, так и останется на уровне версий. А в решении вопроса о

происхождении русла реки нам стоит обратиться к помощи археологии.

На протяжении двух

лет (в 2004 и 2006 годах) НПЦ «Древности Севера» проводил охранные

работы в бассейне реки Золотухи. Работы велись в рамках осуществления

проекта администрации города Вологды по благоустройству берегов реки.

Целью данных исследований являлась оценка мощности и характера

культурного слоя города Вологды, возможное выявление на данной

территории архитектурно-археологических объектов и обеспечение их

сохранности. Выбор места закладки исследовательских шурфов производился

с учетом наибольшей вероятности расположения памятников археологии в

зоне, планируемой под застройку.

В 2004 году было

проведено предварительное археологическое обследование берегов

приустьевой части реки. Крутые склоны берегов густо поросли кустарником

и деревьями. Высота поверхности первой надпойменной террасы правого

берега реки Вологды и приустьевой части Золотухи достигает 7,5-11 м над

уровнем воды. Визуальный осмотр показал, что склоны берегов реки и

верхняя площадка террасы сильно повреждены в результате многочисленных

перекопов и подсыпок, образовавшихся в ходе хозяйственной деятельности

человека. Находок, датируемых ранее XX в. при осмотре обнажений слоя не

зафиксировано. Для более детального исследования на левом берегу

Золотухи было заложено 2 исследовательских шурфа.

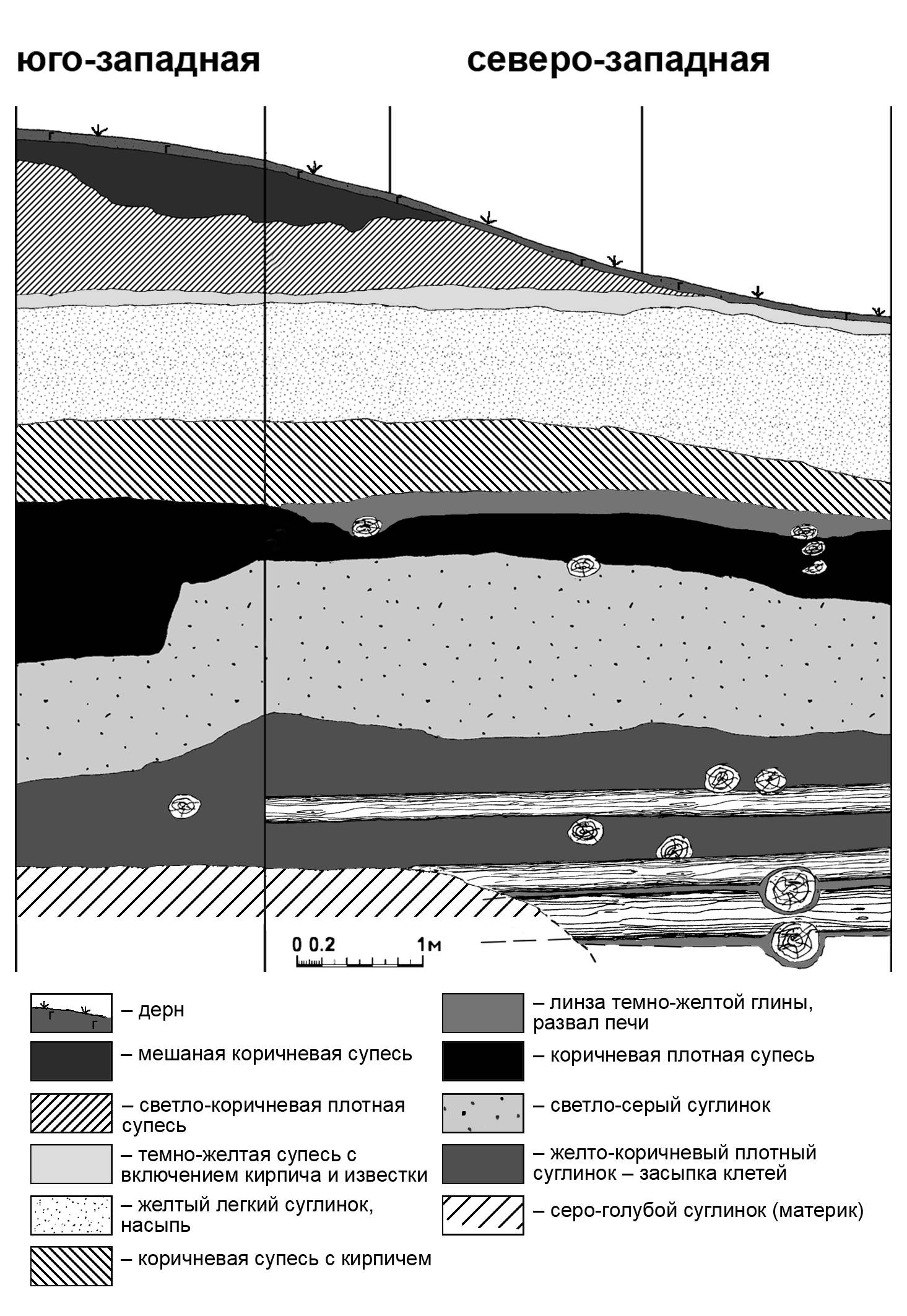

В

ходе разбора напластований в шурфах установлено, что максимальная

мощность культурного слоя на данном участке берега составляет около 5

метров. Верхняя свита напластований (до 1,1 м) насыщена строительным и

бытовым мусором

XX

в (рис. 3). Ниже залегает пласт легкого светло-желтого суглинка,

вероятно, выброс грунта из фундаментного рва Рыбных рядов. В данном слое

в шурфе 1 зафиксированы остатки деревянных конструкций и остатки

кирпичной печи (рис. 4), датируемые по монетным находкам

XVIII

в. Ниже располагалась деревянная конструкция «на выносах»,

представляющая собой, возможно, остатки моста, некогда существовавшего в

устье р. Золотухи (по «Переписи города Вологды 1685 г»). В нижней части

шурфа, на глубине более 4,5 м от современной дневной поверхности,

расчищены ряжевые деревянные конструкции, засыпанные глиной (рис. 5),

появление которых можно связать с работами по спрямлению русла Золотухи

и укреплению ее берегов. Во втором шурфе, заложенном в 7,5 м выше по

течению реки, исследована материковая яма, в которой сохранился

деревянный опечек и пол из досок вокруг него (рис. 6). Возможно, это

остатки одной из кузниц, располагавшихся по берегам реки в

XVII

в. Об этом свидетельствуют находки инструментов и предметов кузнечного

производства: клещи, точильный круг, подкова, колун (рис. 7 5,6).

Вероятно, фрагмент керамического желоба (рис. 8), найденный

непосредственно под деревянным настилом, также использовался в кузнице,

хотя назначение его пока остается для исследователей загадкой.

Наибольший интерес для датировки представляют монетные находки. Из 7

зафиксированных монет точно установить дату можно у трех: 1736 (деньга),

1797, 1801 (2 копейки). Стоит отметить, что культурный слой на данном

участке представляет собой слой достаточно влажного суглинка, который

отличается хорошей сохранностью дерева, кожаных и берестяных изделий.

Отсюда происходят находки деталей кожаной обуви: подошва, каблучные

набойки, фрагменты голенищ, а также берестяной футляр, деревянная пробка

и обруч небольшого бочонка (рис. 7 1-4). В

ходе разбора напластований в шурфах установлено, что максимальная

мощность культурного слоя на данном участке берега составляет около 5

метров. Верхняя свита напластований (до 1,1 м) насыщена строительным и

бытовым мусором

XX

в (рис. 3). Ниже залегает пласт легкого светло-желтого суглинка,

вероятно, выброс грунта из фундаментного рва Рыбных рядов. В данном слое

в шурфе 1 зафиксированы остатки деревянных конструкций и остатки

кирпичной печи (рис. 4), датируемые по монетным находкам

XVIII

в. Ниже располагалась деревянная конструкция «на выносах»,

представляющая собой, возможно, остатки моста, некогда существовавшего в

устье р. Золотухи (по «Переписи города Вологды 1685 г»). В нижней части

шурфа, на глубине более 4,5 м от современной дневной поверхности,

расчищены ряжевые деревянные конструкции, засыпанные глиной (рис. 5),

появление которых можно связать с работами по спрямлению русла Золотухи

и укреплению ее берегов. Во втором шурфе, заложенном в 7,5 м выше по

течению реки, исследована материковая яма, в которой сохранился

деревянный опечек и пол из досок вокруг него (рис. 6). Возможно, это

остатки одной из кузниц, располагавшихся по берегам реки в

XVII

в. Об этом свидетельствуют находки инструментов и предметов кузнечного

производства: клещи, точильный круг, подкова, колун (рис. 7 5,6).

Вероятно, фрагмент керамического желоба (рис. 8), найденный

непосредственно под деревянным настилом, также использовался в кузнице,

хотя назначение его пока остается для исследователей загадкой.

Наибольший интерес для датировки представляют монетные находки. Из 7

зафиксированных монет точно установить дату можно у трех: 1736 (деньга),

1797, 1801 (2 копейки). Стоит отметить, что культурный слой на данном

участке представляет собой слой достаточно влажного суглинка, который

отличается хорошей сохранностью дерева, кожаных и берестяных изделий.

Отсюда происходят находки деталей кожаной обуви: подошва, каблучные

набойки, фрагменты голенищ, а также берестяной футляр, деревянная пробка

и обруч небольшого бочонка (рис. 7 1-4).

В

2006 году был обследован участок берегов и поймы реки Золотухи,

ограниченный Винтеровским и Мяснорядским мостами. Здесь было заложено

пять шурфов общей площадью 36 кв.м, два из которых располагались на

возвышенной террасе и склоне по обоим берегам реки, и три – в пойме.

Обследование берегов реки показало, что мощность культурного слоя

правого берега составляет более 2,8 м. Слой сильно перемешан вследствие

частых перекопов в ходе строительных работ (на глубине около 0,75 м от

поверхности зафиксирован угол деревянной постройки – сруба, скрепленного

железными скобами) и прокладки коммуникаций. На склоне левого берега

мощность слоя составляет в среднем 0,4 м. Такая разница в мощности слоя

на склонах противоположных берегов связана с тем, что в период

благоустройства ул. Мира большая часть напластований была уничтожена.

Культурный слой в пойме реки представлен преимущественно слоями

естественного намыва, включающего отдельные случайные находки. Вероятно,

данная местность подвергалась постоянному затоплению, в результате чего

происходило частичное изменение русла. По-видимому, именно по этим

причинам данная территория продолжительное время не подвергалась

застройке. Обнаруженные на этом участке находки и остатки построек

довольно поздние. По сильно фрагментированной сероглиняной и поливной

керамике, зафиксированной в нижних пластах, а также монетным находкам

(самая ранняя из них датируется 1837 г.) их можно датировать временем не

ранее середины XIX в. В

2006 году был обследован участок берегов и поймы реки Золотухи,

ограниченный Винтеровским и Мяснорядским мостами. Здесь было заложено

пять шурфов общей площадью 36 кв.м, два из которых располагались на

возвышенной террасе и склоне по обоим берегам реки, и три – в пойме.

Обследование берегов реки показало, что мощность культурного слоя

правого берега составляет более 2,8 м. Слой сильно перемешан вследствие

частых перекопов в ходе строительных работ (на глубине около 0,75 м от

поверхности зафиксирован угол деревянной постройки – сруба, скрепленного

железными скобами) и прокладки коммуникаций. На склоне левого берега

мощность слоя составляет в среднем 0,4 м. Такая разница в мощности слоя

на склонах противоположных берегов связана с тем, что в период

благоустройства ул. Мира большая часть напластований была уничтожена.

Культурный слой в пойме реки представлен преимущественно слоями

естественного намыва, включающего отдельные случайные находки. Вероятно,

данная местность подвергалась постоянному затоплению, в результате чего

происходило частичное изменение русла. По-видимому, именно по этим

причинам данная территория продолжительное время не подвергалась

застройке. Обнаруженные на этом участке находки и остатки построек

довольно поздние. По сильно фрагментированной сероглиняной и поливной

керамике, зафиксированной в нижних пластах, а также монетным находкам

(самая ранняя из них датируется 1837 г.) их можно датировать временем не

ранее середины XIX в.

По итогам проведенных

исследований можно заключить, что наиболее перспективным для изучения

является участок левого берега в приустьевой части реки, где культурный

слой менее всего подвергся разрушению. Для решения вопроса о «копании»

реки Золотухи данных пока недостаточно, хотя по характеру культурного

слоя можно заключить, что земляные работы на Золотухе проводились, русло

реки подвергалось заглублению, объекты, обнаруженные в приустьевой части

реки говорят об укреплении ее берегов. В рамках проведенных

исследований также удалось установить наличие в заполнении нижних слоев

осколков белого камня и извести, свидетельствующих о том, что на

берегах Золотухи велось белокаменное строительство.

Загадок у реки Золотухи много, и сведения, полученные в результате

проведенных исследований, – это лишь малая толика того, что скрывают

под своей толщей ее берега. Для решения этих загадок необходимо

проведение более масштабных исследовании, и, быть может,

когда-нибудь археологам предстоит увидеть и фундаменты неприступных

стен Вологодского Кремля, и остовы возвышавшихся над ними башен. Но

сейчас, в период бурного развития города, интенсивной застройки его

исторического центра, наша главная задача спасти, сберечь те частицы

истории, которые хранит для потомков земля.

[1]

Выражаю благодарность И.В.

Пугачу за предоставленные сведения.

[2]

По плану г. Вологды кон. XIX в. на данном участке располагалось

шесть строений.

|